A palavra estereótipo deriva etimologicamente das palavras gregas stereos (sólido) e typos (impressão), significando literalmente “impressão sólida”. Esta origem não é meramente etimológica, mas revela a natureza cristalizada desse fenômeno sociocognitivo. O termo foi originalmente cunhado pelo tipógrafo francês Firmin Didot em 1794, referindo-se a uma inovação tecnológica revolucionária no campo da impressão gráfica que permitia a reprodução massificada de material impresso como jornais, revistas e livros – uma metáfora perfeita para a posterior aplicação psicossocial do conceito.

Foi somente com Walter Lippmann, jornalista americano, que o termo transcendeu o domínio técnico para adentrar o campo da psicologia social. Em sua obra seminal “Opinião Pública” (1922), Lippmann apropriou-se do conceito para descrever os mecanismos cognitivos através dos quais os indivíduos simplificam e categorizam a realidade social e seus atores. Essa transposição conceitual foi fundamental para compreendermos como construímos “moldes mentais” que facilitam – mas simultaneamente distorcem – nossa apreensão da complexidade social.

Nos nossos tempos, o conceito de estereótipo consolidou-se como uma representação mental fixa e generalizante sobre grupos sociais específicos. Estas construções sociocognitivas não são meras simplificações inócuas, mas constituem o substrato para o surgimento e manutenção de preconceitos e outras crenças sociais que moldam nossas interações coletivas.

A prática de estereotipar – criar impressões fixas e generalizantes – revela-se paradoxalmente generalizada em nossa sociedade. Manifesta-se desde as dicotomias mais básicas, como a que opõe homens e mulheres (com suas supostas características intrínsecas), passando pelas distinções raciais e étnicas (evidenciadas, por exemplo, no comportamento diferenciado das forças policiais em relação a pessoas negras), até alcançar todas as demais categorias sociais, independentemente de sua representatividade ou relevância objetiva.

Quando nos referimos a pessoas com deficiência, observamos uma tendência particularmente problemática de generalizações que oscilam entre o piedoso e o compensatório: “são naturalmente afetuosos”, “possuem audição extraordinária”, “desenvolvem inteligência superior em compensação”, entre outras afirmações que, aparentemente benevolentes, mascaram uma profunda incompreensão da diversidade humana.

Os estereótipos também se manifestam intensamente em outros contextos sociais. No âmbito educacional, por exemplo, perpetuamos noções como “asiáticos são naturalmente bons em matemática” ou “alunos de escolas públicas têm desempenho inferior”, criando expectativas que podem influenciar tanto o comportamento docente quanto o desempenho dos alunos. No mundo corporativo, mulheres em cargos de liderança frequentemente enfrentam o estereótipo da “chefe emocional demais” versus “chefe fria e calculista”, um dilema que raramente afeta homens em posições similares.

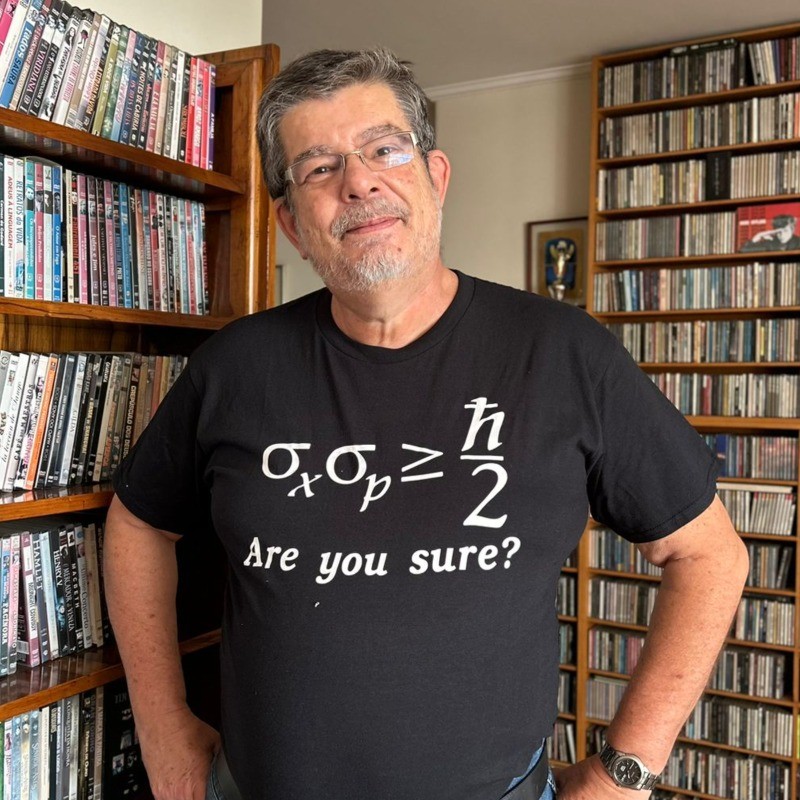

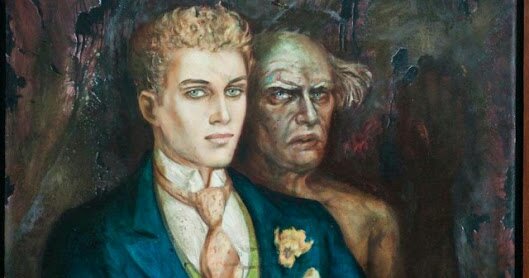

Nas relações intergeracionais, os jovens são frequentemente estereotipados como “imaturos e dependentes de tecnologia”, enquanto idosos são generalizados como “tecnologicamente inaptos” ou “resistentes a mudanças”. Tais simplificações ignoram a diversidade dentro desses grupos etários e criam barreiras artificiais ao diálogo intergeracional.

Regionalmente, observamos estereótipos como os que caracterizam nordestinos como “preguiçosos”, sulistas como “arrogantes”, ou cariocas como “malandros” – generalizações que não apenas distorcem a complexidade cultural dessas regiões, mas também alimentam preconceitos territoriais e segregação socioespacial.

É crucial compreendermos que toda e qualquer generalização estereotipada culmina na construção de barreiras invisíveis mas poderosas para os indivíduos generalizados, restringindo seu acesso a oportunidades e experiências, ou inversamente, impondo-lhes expectativas para as quais podem não possuir aptidão ou interesse real. O estereótipo, assim, opera como uma profecia autorrealizável que limita potencialidades e cerceia liberdades.

Como exercício de consciência social, proponho um exercício quase banal: toda vez que você se sentir inclinado a iniciar uma frase com “eles (ou elas) são…”, interrompa seu fluxo de pensamento e reconsidere o conteúdo que estava prestes a defenestrar. Esta simples pausa reflexiva pode representar o primeiro passo para desconstruirmos os estereótipos que inconscientemente reproduzimos em nosso discurso cotidiano.

Recomendações de Leitura

- “Preconceito e discriminação: bases psicossociais” – Marcus Eugênio Lima e Jacques Vala (Orgs.). Esta obra reúne pesquisas empíricas e reflexões teóricas sobre os processos psicossociais envolvidos na construção e manutenção de estereótipos no contexto brasileiro.

- “A Natureza do Preconceito” – Gordon Allport. Um clássico das ciências sociais que, embora publicado originalmente em 1954, permanece atual em sua análise dos mecanismos psicológicos do preconceito e dos estereótipos como suas bases cognitivas.

- “Psicologia Social do Racismo” – Iray Carone e Maria Aparecida Bento (Orgs.). Aborda as especificidades dos estereótipos raciais no Brasil e suas consequências psicossociais, oferecendo importantes reflexões sobre branquitude e seus privilégios.

- “Gênero: uma perspectiva global” – Raewyn Connell e Rebecca Pearse. Análise profunda sobre como os estereótipos de gênero operam em diferentes contextos culturais e institucionais.

- “Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada” – Erving Goffman. Obra que analisa como os estigmas sociais (intimamente relacionados aos estereótipos) afetam a construção identitária dos indivíduos.